【中医针灸】阴阳针法~,只要辨证清楚阴阳纲要.:阴盛阳衰,或者阳盛阴衰,都可用此法|庆安堂刘宣庆中医师

阴阳针法~,只要辨证清楚阴阳纲要.:阴盛阳衰,或者阳盛阴衰,都可用此法,几乎无病不治,无证不包了。由脉推症:

伤寒论注 辨脉法篇

问曰:脉有阴阳何谓也?

答曰:凡脉大、浮、数、动、滑,此名阳也;脉沈、濇、弱、弦、微,此名阴也。凡阴病见阳脉者生,阳病见阴脉者死。

〔注〕:

此以脉之阴阳,办病之阴阳生死法也。浮、大、数、动、滑五者,比之诸脉为有余,阳道有余,故曰阳也。沈、濇、弱、弦、微五者,比之诸脉为不及,阴道不及,故曰阴也。阴病,谓阴寒病也。见阳脉,谓见阳热脉也。阳热脉,即浮、大、数、动、滑类也。以阴病得阴脉,证脉相应,死难必也。阴病若得阳脉,犹冬尽春生,万物虽未即生,然日进生机,故曰生也。阳病,谓阳热病也。见阴脉,谓见阴寒脉也。阴寒脉,即沈、濇、弱、弦、微类也。以阳病得阳脉,证脉相应,生可卜也;阳病若得阴脉,如暑去秋来,万物虽未即死,然日趋死候,故曰死也。盖天人无二理,春夏为阳,秋冬为阴,阳主生,阴主杀故也。

阳盛阴弱者。泻右手足三阳经,补左足三阴经。阴盛阳弱者。泻右足三阴经,补左手三阳经。 当然也可以进一步详细辩证节点在何部位经络,可减少用穴. 或可根据病情,曾卓加1些,特效穴。针法毕竟是泻,选穴时少而精当是大则,尽量效高而穴少:董景昌大家,说过,他每每用针,不超过六穴,处方不超过8味,我的针灸启蒙老师修养斋老国医大师临床用针往往也是3~5针。~刘宣庆

黄帝内经,有关"神''之义和针治

素问刺法论:黄帝问曰:十二藏之相使,神失位,使神彩之不圆,恐邪干犯,治之可刺?愿闻其要。

岐伯稽首再拜曰:悉乎哉问也!至理道真宗,此非圣帝,焉穷斯源?是谓气神合道,契符上天。心者,君主之官,神明出焉,可刺手少阴之源。肺者,相傅之官,治节出焉,可刺手太阴之源。肝者,将军之官,谋虚出焉,可刺足厥阴之源。胆者,中正不官,决断出焉,可刺足少阳之源。膻中者,臣使之官,喜乐出焉,可刺心包络所流。脾为谏议之官,知周出焉,可刺脾之源。胃为仓廪之官,五味出焉,可刺胃之源。大肠者,传道之官,变化出焉,可刺大肠之源。小肠者,受盛之官,化物出焉,可刺小肠之源。肾者,作强之官,伎巧出焉,刺其肾之源。三焦者,决渎之官,水道出焉,刺三焦之源。膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣,刺膀胱之源。凡此十二官者,不得相失也。是故刺法有全神养真之旨,亦法有修真之道,非治疾也。故要修养和神也。道贵常存,补神固根,精气不散,神守不分,然即神守而虽不去,亦能全真,人神不守,非达至真,至真之要,在乎天玄,神守天息,复入本元,命曰归宗。

内经曰:“凡刺之真,必先治神”“凡刺之法 ,先必本于神 ”。“道贵常存, 补神固根 ,精 气不散, 神守不分 ”,“得神者昌, 失神者亡 ”。故针灸首重调神.五脏藏神为五志;五志,过及与不足皆失其神,其关键虚实补泻不能误之.

有关于神智病在中医临床门诊上常见,现举一例

这是我发表在华人工商网的一篇治疗典型案例,和一些这方面的心得。这个小妹妹,从之前中医治疗康复以后。到现在已经有五年,情况一直很好,现在他在中学当老师,有时候还会来看看我同时分享他现在的生活情况。

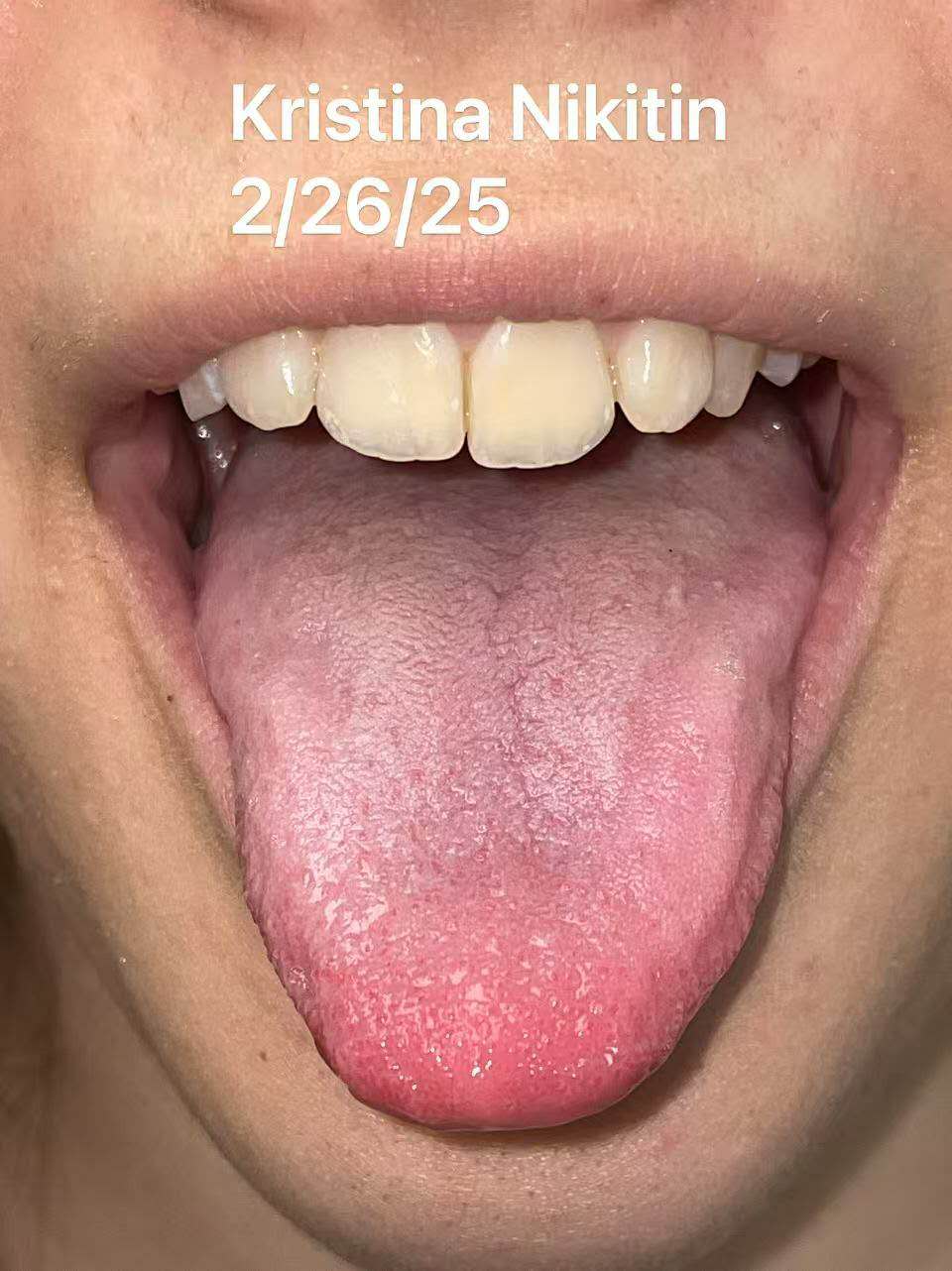

说着说着来一焦虑症的小女孩。17岁妈妈带他来述已经好几天没有睡觉 焦虑不安,早晨起床时,手脚痉挛抖动。,看舌头,就知道他心肾不交;心火太旺肾水不足厥阴为病。即取坎,离,坤,乾四卦针之,随即安然清静,的小憩一会儿。

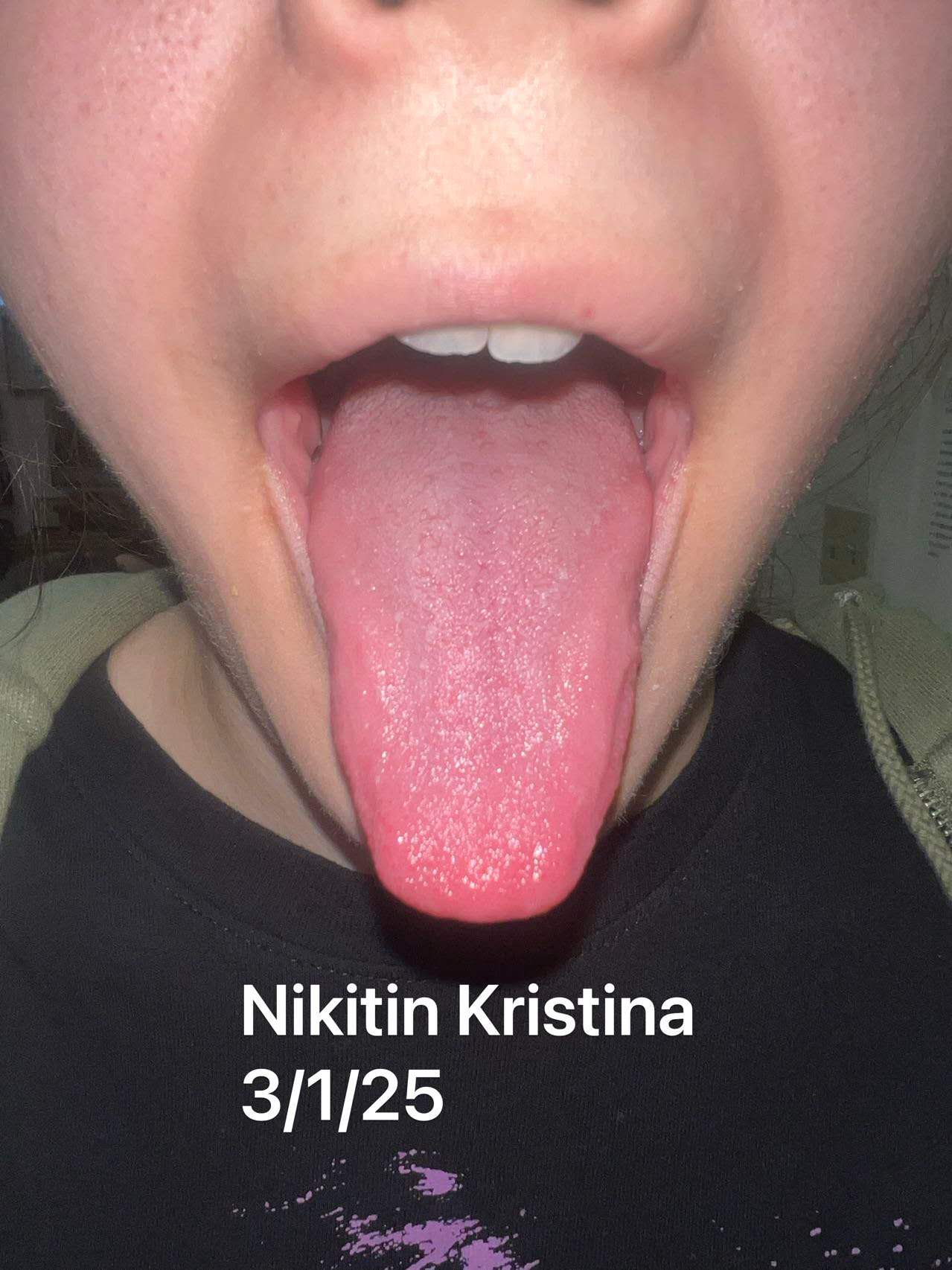

今天小妹妹回诊;自述已能安然入眠;起床时四肢不再痉摩抖动但偶而有焦虑感.

二诊;精神舒畅;心火仍偏高;阴跷脉实,阳跷脉虚

针:脐针;坎,离,兑,艮四穴位

版��归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。

首创自我医疗与医师诊疗结合的良方

打开微信,使用 “扫描QR Code” 即可将网页分享到我的朋友圈。

点评

点评 微信

微信 微博

微博