得奖背后:诺贝尔「C肝三杰」...疫苗难产的开发未竟之路

时间:10/14/2020 00:00

浏览: 9631

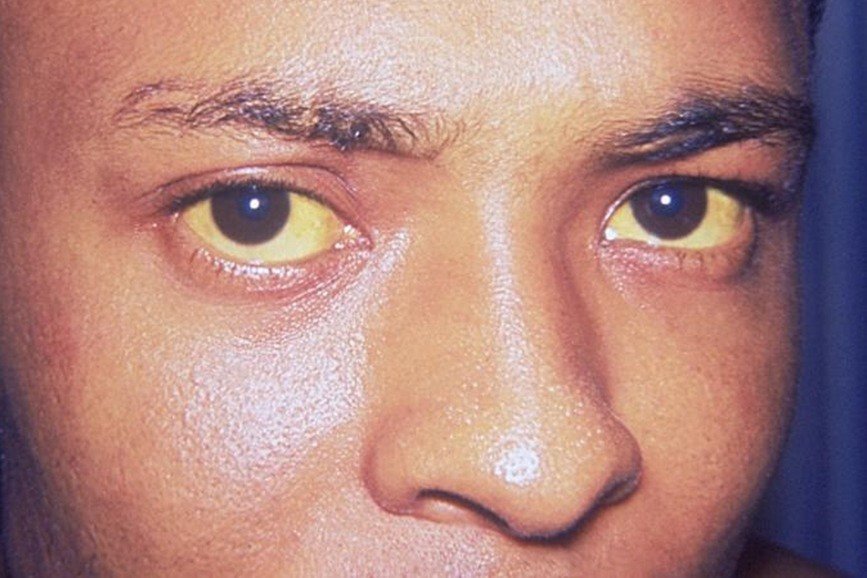

肝炎其中一个常见的症状为黄疸。肝炎长期则可能演变恶化为肝硬化、肝衰竭或肝癌。

2020的焦点都在於新型冠状病毒(COVID-19),而在疫情仍旧不明朗的秋天,另一只病毒也再次聚集众人的目光。

三位研究 C 型肝炎病毒的英美学者阿特尔(Harvey J. Alter)、贺顿(Michael Houghton)和莱斯(Charles M. Rice)共享2020诺贝尔生物医学奖,表彰他们分别在临床发现病毒、分析病毒序列、制作病毒的 RNA 变异体,并推展基础研究和开启治癒大门的贡献。

肝炎主要是由病毒感染所引发的疾病,而酗酒、环境中的毒素以及自体免疫性疾病,也可能造成肝炎。几乎和肝炎画上等号的黄疸,也早在西医始祖希波克拉底的古希腊年代就有纪载。如此渊远流长的病痛,主要由五种大相迳庭的肝炎病毒导致:分别是我们现在熟知的 A 型、B 型、C 型、D 型、E 型肝炎病毒。

▌肝事不能黑白来

在1940年二战期间,发现了两种主要的传染性肝炎,第一种是 A 型肝炎。A 肝主要是透过污水和食物传播的,虽然急性肝炎的症状猛烈,但急性期一过,患者基本上就此免疫,几乎没有慢性肝炎等严重后遗症。目前 A 肝感染多发生於卫生环境不佳,而且欠缺安全的饮水来源的地区。

而当时另一种肝炎则是通过血液与体液传播,除了急性期的肝炎症状,更可能发展为肝硬化和肝癌。根据统计,20世纪初每年因为这个隐形/慢性杀手死去的人口超过百万,对於医疗系统造成庞大负担。微生物学家如临大敌,但为了对抗这个传染病,他们的首要任务就是确认病原体。在1960年代,布隆伯格(Baruch Blumberg)发现了其中一种以血液传播的肝炎是由 B 肝病毒所传播的,而这项发现促进了相关诊断和疫苗的发展,也因为这项发现,布隆伯格於1976年获得了诺贝尔生医奖。

同一时间,在美国卫生研究院(NIH)任职的阿特尔,与他的同事专注在输血传染的肝炎病例。即使 B 肝病毒和 A 肝病毒已经先后被布隆伯格和费恩斯通(Stephen Feinstone)揪出,但仍有不少不明病例存在。阿特尔和费恩斯通的团队合作,用共同建立起来的抗体抗原检验试剂,排除 B 肝病毒和 A 肝病毒,证实一种新的「非 A 非 B 型肝炎」就是输血传染肝炎的新型感染源。阿特尔和同事更发现肝炎患者的血能进一步传染给黑猩猩。

确认「非 A 非 B 肝病毒」的存在后,下一步就是分离病毒,才能制定方针攻克这顽劣分子。 当时在 Chiron 制药公司工作的贺顿、朱桂霖(Qui-Lim Choo)、郭劲宏(George Kuo)三人团队进行了分析病毒序列的工作。

他们从被感染的黑猩猩血液中提取了 DNA 片段,并使用患者血清来测试 DNA 片段做出的病毒蛋白,发现患者血清中的抗体,竟对病毒蛋白起了反应。贺顿等人和美国 CDC 会报后,这个「非 A 非 B 肝病毒」终於尘埃落定,被命名为 C 型肝炎病毒。

现在好了,我们找到嫌疑犯,但仅仅 C 肝病毒本身就能引起肝炎吗?根据贺顿等人发表的病毒序列,科学家无法按图索骥,重现 C 肝病毒可能犯下的「罪行」。那时在圣路易华盛顿大学的莱斯团队认为重要的拼图少了一片,他们积极投入下,透过基因工程,终於找到病毒基因组里一段专司复制的区域。

於是他们将贺顿等人的成果和新发现的序列结合而成的新序列,注射到黑猩猩身上,他们侦测到血液中的病毒,并观察到与肝炎患者相似的病理变化,这关键的证据说明了 C 肝病毒是能导致透过输血引起肝炎的病毒。

▌诺奖幕后花絮

这个WHO预测威胁全球7,000万人并造成每年将近40万人死亡的病毒总算重新浮上台面,让我们对科学家前辈们功德无量的研究满是敬佩,也节外生枝出一些议论点。

阿特尔早先提到,贺顿团队耗费了六年时间才完成 C 肝病毒序列的部分解析,在瞬息万变的当今科学界,基本上是不会获得金主的资助。他认为任何工作都有其特殊性,但现在的科学基金挹注方式会扼杀许多耗时却重要的研究,阻碍科学界,尤其是年轻一辈的发展。

几家欢乐几家愁,诺贝尔奖的遗珠之憾每年都会跃然纸上,今年的苦主,是任教於德国海德堡大学的巴滕施拉格(Ralf Bartenschlager)。他从 B 肝病毒入手,到把 C 肝病毒基础研究做得淋漓尽致,也在2016年获得素有诺奖风向球之称的拉斯克奖(Lasker Award)。面对如此结果,他也称诺奖评委会做出的是艰难但合理的决定。同是天涯沦落人,今年与诺贝尔化学奖失之交臂的「基因剪刀」张峰大概最能理解他的感受。

另一位得奖人贺顿也是话题人物。他早期极力否定科学奖项限制得奖人数,尤其是诺奖的三人顶标。2013年时他拒绝接受加拿大盖尔德纳奖(Gairdner Award),理由是他团队中关键的成员 Qui-Lim Choo 和 George Kuo 没被纳入名单,认为这样蔑视了科学的团队合作。即使与 Gairdner 基金会多所交涉,他最终选择放弃此一殊荣。但作为本次诺贝尔奖得主,他一反常态表示,这是不同事件,假若他再次掀起争端,那将是对诺贝尔本人的冒犯。

▌新型冠状病毒后疫苗时代

台湾早期因输血导致的肝炎中, C 型肝炎占了约三分之二,但从1992年 7 月起,血液筛检项目纳入 C 型肝炎抗体检验后,因输血而得到 C 型肝炎的案例几乎死绝。之所以能有相关血液筛检,得归功於此次诺贝尔奖的三位得主团队,以及众多穷极一生在钻研 C 型肝炎的科学家。

除了非常精准的血液检测技术,大幅降低了因输血而产生的 C 肝传染,另一方面,他们的发现也促使早期效果不彰的治疗方式被抗病毒药物取代,让过去因为肝病而过上黑白人生的病患有了重生机会,也让 WHO 设下2030年要根除 C 肝病毒的宏愿。

但光是依赖抗病毒药物来治疗病患,还是没有以疫苗来进行预防来的有效。近40年前的发现,到今天 C 肝仍没有有效疫苗的罗生门,可能要归因於科学期刊和科学赞助单位认为,现今的抗病毒药物已足够应付当今的 C 肝问题。

只是目前有关药物的定价仍是极其高昂,另外用药期为时8至12周,即使治癒也仍有再感染风险。另外,在被健保宠坏的台湾,也需要付出20万左右的成本去治疗一个病人,更遑论世界其他中低开发国家,让 WHO 画的大饼不知何时能落实。

疫苗开发上除了人的因素,还有病毒本身的变异性: C 肝病毒歧异度比爱滋病病毒高出10倍,当今盛行的新型冠状病毒与之相比更是小巫见大巫。而临床试验的执行在C 肝泛滥的区域也是高难度挑战,再再使药厂迟迟不肯开启这个潘朵拉盒子。

新型冠状病毒疫苗临床试验正如火如荼的进展,加上此次诺贝尔奖重新唤起众人对 C 肝病毒的记忆;我们是否有机会打铁趁热,集中火力,一举做出 C 肝疫苗?也是众所瞩目的焦点。

文章摘自:联合新闻网

图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。

点评

点评 微信

微信 微博

微博